Quest2が発売されてからまだ3日しか経っていないのですが、さっそくいろいろと裏技的な情報が流れて来ていますね。こう言うのを見ると、どうにも試したくなる性分なのでいけません(笑)

筆者も今回2つほど試してみたので、その内容を書いてみたいと思います。

※ この記事の内容はQuest1ではできないので注意。

Quest2のリフレッシュレートを90Hzにする

まだ不具合が残っていると言うことで、Quest2 のOSアップデートまでリフレッシュレートの90Hz化は封印されている状態になっているのですが、Quest2発売の翌日、redditにこんな投稿がされアップデートを待たなくても90Hzが体験できるようになってしまいました。

海外の情報サイトが次々とこれを取り上げて行くなかで、SideQuestがいきなりバージョンアップしてこの機能をブチ込んできました(こういうフットワークの軽さは毎度流石としか言いようがない(笑))

一瞬で終わり、後は電源ボタンをタップするだけ

切り替えた後は、念のため電源ボタンをタップして液晶パネルのON/OFFをしてください。(再起動ではなく単純なパネルのON/OFF)

とりあえず、筆者の試した範囲で動作しなかったのは OculusLink だけでしたが、他にも不具合が出る可能性があるかもしれないので、常時90Hzにするのは避けた方がいいと思います。

元に戻す時は「DEFAULT」か「72HZ」ボタンを押すか電源ボタンの長押しで Quest2 を再起動します。

どのみち近いうちにアップデートされ90Hzがデフォルトになるものと思われますが、一足先に体験してみたい方はとりあえず試してみるのも面白いと思います。

60fps と 90fps なら結構違いを感じることができますが、72fps と 90fpsだと一応滑らかかな?って思えはしますがなかなか微妙ですね。

ちなみに、VirtualDesktop も90Hzに対応しているので、VRストリーミングがメインの方にもぜひ。

SideQuest使ってみたいんだけどって方はこちらの過去記事をご覧ください。

OculusLinkの解像度を上げる(再検証して内容を書き換えました)

Quest2のOculusLinkはまだチューニングが済んでおらずイマイチ画質が悪い状態なのですが、「Oculus Debug Tool」を使って調整すれば改善すると言う話を聞いたのでちょっと試してみました。

これやってないとODTでいくら設定してもムダ

「Oculus Debug Tool」の詳しい使い方に関してはこちらをご覧ください。

とりあえず、前回の記事にある「NVidia RTX 2070+ or comparable GPUs」設定からカスタマイズして行きます。

・NVidia RTX 2070+ or comparable GPUs Curvature “Low”, Encode Resolution “2912”, Pixel Density “1.2”

Twitterの情報によると「Encode Widthを3664くらいに設定してからapp-pixel-density値をいじると画質が向上する」となっています。「3664」はほぼ Quest2 の横解像度(両目)なので、片目の横解像度を2倍したものから適当に0.2ずつ刻んで記録を取ってみました。(計測はOculusHomeの初期位置で行っています)

・検証に使用したパソコンのスペック Ryzen7 3700X – GeForce RTX 2080 SUPER

| Quest2横解像度(片目) | 倍率 | Encode Resolution Width | OculusLinkの起動 | App Motion-to-Photon Latency | Performance headroom (最大値) |

| 1834 | 2 | 3668 | OK | 46 | 66 |

| 1834 | 2.2 | 4034 | OK | 47 | 66 |

| 1834 | 2.4 | 4401 | NG | × | × |

| 1834 | 2.6 | 4768 | NG | × | × |

Latency(遅延)とheadroom(余力)はほぼ誤差の範囲でした。

「Encode Resolution Width」の「デフォルト → 3668」の変化では結構「おおっ」と思えるほどぼやけが解消されますが「3668 → 4034」の変化ではさすがにほとんど違いを感じられなくなります。OculusHome は他のVRアプリよりもボヤけて見える傾向があるのでちょっとわかり難い部分があるのですが、デスクトップ画面を開いてブラウザの文字などを見ると一目瞭然です。

2.4倍の「4401」からOculusLinkが起動しなくなったので、現時点で設定できるのはこのあたりが限界なのかなと思います。(この先もっと大きな解像度が設定可能になるかもしれないけど、正直そこまで広げてもQuest2のパネルでは差がわからない気がする)

「4034」は効果が感じられなかったので、設定を一旦「3668」に戻し、今度は「Pixel Density」をいじってみます。「0」と「1」は負荷が変化しないのでどちらも同じだと思います。

| Pixels Per Display Pixel Override | App Motion-to-Photon Latency | Performance headroom (最大値) |

| 1(0) | 44 | 75 |

| 1.1 | 45 | 71 |

| 1.2 | 46 | 66 |

| 1.3 | 47 | 59 |

| 1.4 | 54 | 34 |

| 1.5 | 56 | 28 |

| 1.6 | 56 | 21 |

| 1.7 | 67 | 17 |

| 1.8 | N/A | -3000超え |

「Performance headroom」は余力メーターみたいなもので、グラフは常にブルブルと震えていますが自分が動かなければ基本的に表の最大値を超えることはありません。「Pixels Per Display Pixel Override」を0.1加える度にガツンと処理が重くなっていき、1.8あたりからマイナス値(余力なし)になり映像がカクついてきます。

「Pixels Per Display Pixel Override」の「1.3」から先はかなり余力が大きく削られて行くので、「1.3」より上を設定するのはキツそうです。とりあえず余力50以上は安定してキープしておいた方がいいと思うので、常用するなら「1.2」あたりでしょうか。

検証の結果、現時点の筆者の環境で OculusLink を使う場合はこんな感じになりました。

「Encode Bitrate」は上げても違いがわからなかったので初期値のまま

「Curvature “Low”, Encode Resolution “3668”, Pixel Density “1.2”」

結局、Twitterの情報ほぼそのままがベストかなと言うオチに…… 苦労して検証したわりには堂々巡りして元に戻っただけと言う印象です。

最後に

VRストリーミングも色々試しているところですが、OculusLink と VirtualDesktop の映像は現時点ではどちらも甲乙つけがたいくらい拮抗している状態だと思います。正直に言いますが、VDが上ともLinkが上とも思えません。(ただし、今のLinkはODTを使ったチューニングをしないと明らかに画質が悪い)

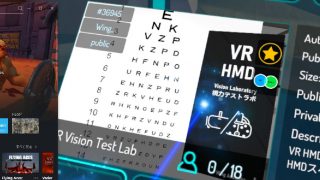

とりあえず、SS150%のSteam版VRChat、例の視力検査ワールドで両方ともLV19~20くらいまでの文字まで読めていることを確認しています。どちらも同じパネルに出力しているので両方とも極まってくれば結果が同じようになって当然なのですが、既にそんなレベルの状態にある雰囲気を感じます。

どちらも甲乙つけがたいレベルだと思い直すことに

どちらもまだまだチューニングが進むと思われるので、遅延の少なさに秀でるLinkを取るか、無線の利便性に秀でるVDを取るかで悩ましいトコロは今後も続いて行きそうです。

コメント